| #7 建築とアートの構成と非構成 |

| ドナルド・ジャッドと並ぶ現代美術のアーティストにリチャード・セラがいる。彼は1970年前後から、鉄とか鉛といった重量のある物質を使って人間の身体性と美術の関係をテーマとした、大型の作品をつくっていく。「shift」、「strike」などの大型の代表作をつくり始めるころに、東京ビエンナーレ(1970)の招待作家として日本にやってきて、後に彼自身が述懐するように、京都の妙心寺の建築や石庭の構造に深い感銘を受けるのである。 妙心寺は臨済宗の禅寺で、東海庵には一木一草なく景石もない「方丈前庭」と、石庭の「東海庵庭園」がある。また有名な「龍安寺の石庭」も同じ妙心寺派に属して近くに位置している。彼が見たのはこの禅宗の庭園である。 禅宗はもともと宗教の中心的命題として「空」とか「無」といったことを考えていて、この教義との関わりの中から方丈庭園が生まれている。このことは観光客の少ない時間に訪れてみると、白砂によってつくられた空地の空間体験が中心的な命題であることがよくわかる。 たとえば龍安寺では石組みに「大海の島」とか「虎の児渡し」といった解釈をしたりするが、実際の体験は乱反射した白砂の面の空白の体験であるといってよい。セラがこのような方丈庭園の体験に深い感銘を受けたとしても驚くにはあたらない。彼のアートの考え方、ミニマルアートの考え方には、この方丈庭園の空白の体験と共通のものがあるからである。 |

|

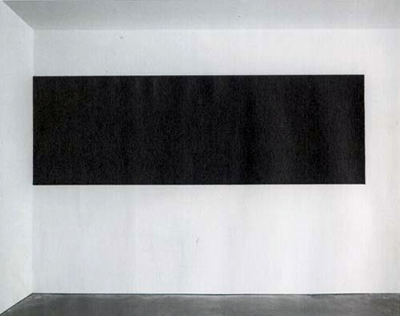

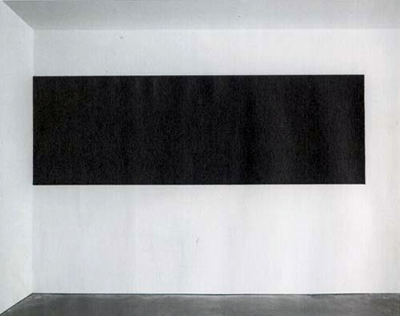

| RICHARD SERRA"Left Corner Horizontal"1977 |

| paintstick on Belgian linen,156×483cm(152cm off the floor) |

| / AKIRA IKEDA GALLERY |

| 大きな意味の奪われた空間の体験は、人間の身体寸法を超えたセラのドローイングにもはっきりと現れている。「Left Corner Horizontal」,1977,156×483cm(写真)では、小さな美術館では収容できないほど巨大な面が床から同じ高さだけ持ち上げられている。このような寸法まで拡大されると、観察者である私たちは視覚の上半分を作品の面によって占められることになって、なにも表示されない黒い色面に対面する。このような意味の無いものに対する体験は、不思議なことに自分自身の内側を体験するような内省的な気持ちを見る側につくり出す。 意味の無い絵画を最初に描いたカシミール・マーレビッチは、自身が描いた「黒い正方形」(black square,1915)を成り立たせるものが何かを理解できず、しかしこれが画家として何か重大なものをつくり出したと思った、とのエピソードがある。キエフで生まれ、モスクワでロシア聖教のイコンを手がかりとしながら、東ヨーロッパ文化の背景にある隠しながら顕わすといった表現傾向を、「なにものも再現せず、ただ単純にそれとして存在する」という「非対象性」の絵画としてつくり上げていくのである。彼はこのあと「空間」、「非対象」、「無」という言葉を、繰り返し用いて、自分の作品を説明していく。これから約半世紀の後、禅という宗教とセラの現代美術が「空間」、「非対象」、「無」というテーマで再び出会うのである。 #6で紹介したモダニスムの一つの原点とは、構成部材を一つひとつ別のエレメントとして扱い、部材相互を交差させながら動的バランスとして構成的秩序をつくり出し、シンメトリーではない形のバランスをつくり出すことである。このような考え方を構成的な考え方とするなら、セラや、マーレビッチや、ドナルド・ジャッドの考え方は非構成的と呼ぶことができる。たとえば、セラの写真の作品に、もう一つ別の斜めの黒い面を重ねて書き加えるとすると、観察者にとっての最初の水平な色面は自分との直截な関係を離れ、次の斜めの面との関係となってしまう。身体を含めた直接的な関係から、視覚的な関係に転換してしまうのである。 構成的秩序の建築的事例としては「バルセロナ・パビリオン」があげられる。ミース・ファンデル・ローエは、既に1927年の「グラスルーム」のころから、壁の分離した抽象的な扱いを、ガラスというモチーフを手がかりとしながら進めていて、1929年の「バルセロナ・パビリオン」では壁・床・屋根の部材エレメントを相互が交差するように構成的に組み合わせ完成度の高い作品をつくっている。しかしながら、完成度が高まるにつれてわかってきたことは、壁面は別の壁面と、屋根面は別の壁面と構成的に組み合わされて、人間のための空間は壁に沿って流動する路地状の部分とか、居場所のはっきりしないぼんやりした広がりをつくり出すだけで、人間の空間というよりは、もはや「彫刻」といってよいような物質相互の関係だけをつくり出していってしまうことであった。 ミースは、その後の作品では結果的に空間をつくり出すカーブの壁や、箱形空間が現れてきて、次第に構成的な壁面の扱いから離れていって、やがて1950年「ファンズ・ワース邸」のガラスの箱にたどり着くのである。 21世紀になって振り返ってみても、空間や物質の関係や構成ということを考えるとき、私たちは今でも、ミースや、セラやマーレビッチなどの先輩達が思考し、チャレンジしていたことと同じステージの中にいて、今なお彼らの試行が教示に富んでいると言うことができる。 |