ポール・セザンヌがそれまでの絵画のパースペクティブな画法、線的遠近法に対して新しい絵画的方法を研究し続けたことはよく知られている。 たとえば、静物の代表作「リンゴとオレンジ」(1899年頃)では、遠くに置かれた水差し、見下ろしで描かれ皿に盛られたリンゴ、少し離れたコンポートのオレンジ、皿の向こうの果物類、少なく見ても4種類以上の異なったアングルのものが集められ、新しい構図のもとに描かれている。 セザンヌは、遠近感の違う、視線の高さの異なったものを、意図的に描いて新しい。画空間をつくりだそうとした。それぞれの部分を見ると、水差しが左に倒れており、オレンジの盛られたコンポートと水差しの大きさの比率が違い、皿とテーブルクロスは手前に滑り落ちそうに見える。 なぜこのような不自然な組み合わせをするのだろうかと思うけれど、一方でリンゴやオレンジや水差しやそれぞれのモチーフを順繰りに眺めていく楽しさは格別で、感受性あふれる視覚的体験でもある。

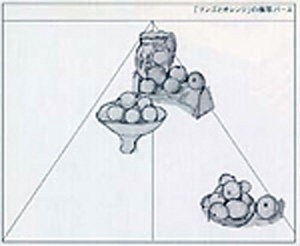

試みにセザンヌが描いたそれぞれのモチーフを、本来のパースペクティブな構図のなかに置いてみると、モチーフと回りの空間が他の空間と関連付けられながら綺麗に整理されていく。 もともとの絵に感じたアンバランス、ズレ落ちそうな感じはなくなって、きちっとした整った一連の空間が浮かび上がってくる。しかし一方で、それぞれのモチーフはパースペクティブな空間の秩序に従属し、本来の絵画にあった順繰りに眺めていく楽しさは弱められてしまう。

人為的操作やよくできた錯覚と思われるのを嫌ったといわれるセザンヌが、それに反し、人為的な組み合わせをしているのは、実はこのような対象物を見る自分の主観的な眼差しを徹底的に追求しての結果だったという。 左上から見下ろされた皿に盛られたリンゴ、上からのぞき込むようにして見られたコンポートのオレンジ、正面からちょっと首を傾けるようにして眺めた水差し、それぞれのモチーフのあいだを視線はスイングするように動いていく。線的遠近法の前後方向の視線から開放されて、視線は自由に対象のなかを流動していく。 たぶんもっとも吟味し検討されたことの一つが、この自由に移動する視線についてだったろうことは想像にかたくない。一つのモチーフの小空間から、もう一つの小空間に進んでいく視線の動きは、連続的なスピードで進んでいくのではなく、少し立ち止まってはジャンプするように進んでいく。したがって視線が、見たものから次にどのように移動し推移していくかが鍵になる。 この絵画を鑑賞したほとんどの人は、右回りの視線の移動を体験する。それも人によって特有の回り方をする。 実際の絵画の大きさは74×93†Bである。したがって、この写真で見ているよりは、大きな視線の移動を体験することになる。S君、Bさん、K君の3名による視線の移動を実験してみた。